- Les jardins en terrasses

- Les statues et les fontaines

- La maison du jardinier seigneurial

- Les élevages des seigneurs

- Vue panoramique des jardins

- Le jardin potager

- Les remplois et traces du château.

- Le Holzhof

- Le Fischpfuhl

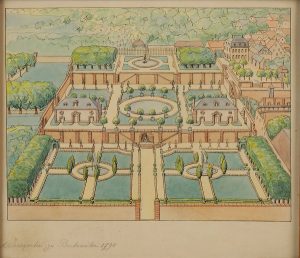

Les premiers jardins du château de Bouxwiller sont mentionnés dès le 15ème siècle, sous le règne de Philippe II, comte de Hanau-Lichtenberg. Mais c’est le comte Jean René III qui, au début du 18ème siècle, les transforme en jardins remarquables, évoqués notamment par Goethe.

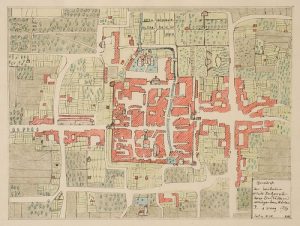

Deux jardins de plaisance (Lustgärten) sont aménagés. L’un, le grand jardin à la française, s’étend de part et d’autre de la rue du Jardin des Seigneurs (Herrengarten). L’autre, donnant sur les douves, est un petit jardin d’agrément (kleiner Lustgarten) traité sur un mode plus intime et décoratif. Véritables signes de pouvoir, ces jardins ne sont pas seulement des espaces verts paysagers : ils sont agrémentés de bâtiments, de volières, de grottes, de fontaines et de sculptures.

On crédite le sculpteur Jacques Pierrard de Coraille de la statuaire mythologique répartie dans le Herrengarten. Il n’en subsiste plus in situ que les trois statues d’Apollon, de Bacchus et de Mercure, actuellement conservées dans le jardin de l’hôpital construit sur le site. Mais des pavillons, volières, treillages… et de la statuaire du Lustgarten, confiée au « sculpteur du Roy » François Alexis Fransin, il ne nous reste que des évocations.

La Révolution a été le prélude à la disparition du « Petit Versailles » qu’avait élaboré avec un goût exquis Jean René III de Hanau-Lichtenberg, en s’entourant de Hofgärtner (jardiniers de cour) réputés comme Marc Dossmann, Jean-David Fülcke ou Jean-Henri Petri

Ces circuits ont été réalisés grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Les jardins en terrasses

Herrengarten

haut de page

Les statues et les fontaines

haut de page

La maison

du jardinier seigneurial

haut de page

Les élevages des seigneurs

haut de page

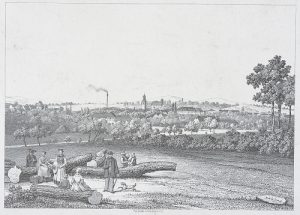

Vue panoramique des jardins

haut de page

Le jardin potager

Küchengarten

haut de page

Les remplois et traces du château

À remarquer :

- Dans la rue du Jardin des Faisans, le mur d’un petit bâtiment réutilise des pierres sculptées du château ou des jardins.

- Une console sculptée en volute, faisant partie du mur de clôture du château, est conservée in situ dans une propriété privée à proximité de la place de l’Orangerie

haut de page

Le Holzhof

haut de page

Le Fischpfuhl