- Château de Lichtenberg

- Château de Babenhausen

- Château de Brumath

- Château de Darmstadt

- Château de Kranichstein

- Château de Philippsruhe à Hanau

- Château de Pirmasens

- Château de Woerth

- Château d’Ingwiller

- Hôtel de Hanau-Lichtenberg à Strasbourg

Ces circuits ont été réalisés grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Ces circuits ont été réalisés grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.Château de Lichtenberg

Château de Babenhausen

Château de Brumath

Le clocheton, qui a été ajouté sur l’édifice afin de signifier la nouvelle destination du château, date de 1805.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath (SHAB) a ouvert en 1971 un musée archéologique de la région de Brumath dans les sous-sols de l’église protestante.Rue Jacques Kablé, les anciennes dépendances du château, construites en 1720-26, sont conservées malgré leur division en plusieurs propriétés et la rupture de perspective entraînée par la création de la médiathèque.

Château de Darmstadt

Château de Kranichstein

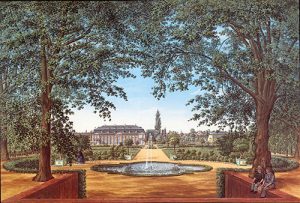

Château de Philippsruhe à Hanau

Château de Pirmasens

Château de Woerth

Château d’Ingwiller

Hôtel de Hanau-Lichtenberg

à Strasbourg

haut de page

![]()